Обзор AMD Ryzen 3600

На что может рассчитывать пользователь, решивший обновить или собрать с нуля производительную систему, но ограниченный бюджетом в $200 на покупку процессора? Логика подсказывает, что за эти деньги он захочет получить максимум эффективности, приобретая при этом что-то актуальное и технологическое. Да, исключения бывают всегда, но постараемся пока придерживаться данной логики.

Примеряем на себя роль этого самого пользователя. Претендуя на средний класс, то есть на 4 или 6 ядер (лучше – больше), а также ограничив выбор недавно ушедшим 2019 годом, в рамках бюджета, получаем всего шесть CPU.

Далее, изучая историю появления каждого процессора, отбрасываем три модели:

- Intel Core i5-9400F вместе с «боксовым» вариантом – за то, что это по факту не Coffee Lake Refresh, а слегка разогнанный Core i5-8400 предыдущего поколения с отключенным графическим ядром и, по сути – отбраковка, призванная усилиями маркетологов устранить дефицит на те же Core i5-9400. А ведь это еще не все придирки. Давно установлено, что у данной модели отсутствует, как таковая, пайка кристалла к теплорассеивающей крышке, да и производятся они на более тонком текстолите, нежели другие процессоры девятого поколения;

- AMD Ryzen 5 3500х и Ryzen 5 3500 – за свою неполноценность при не достаточно низкой стоимости. Данные модели были, субъективно, «вымучены» изначально лишь для некоторых регионов (Китай, Россия), чтобы создать в них конкуренцию уже упомянутому выше Core i5-9400F. Так, вроде бы в основе и лежит новая микроархитектура Zen 2, но отсутствует главный козырь всех Ryzen 5 – поддержка многопоточности. Вдобавок, у модели Ryzen 5 3500 еще и урезан в два раза L3 кэш. Остается только догадываться, как активно используется в производстве данных процессоров отбраковка. Поэтому снова «Нет», ведь хочется максимума.

В итоге, выбор сужается до двух представителей, по одному из каждого лагеря – Intel Core i5-9400 и AMD Ryzen 5 3600. Здесь уже найдутся (и давно, на самом деле, нашлись) аргументы в пользу выбора каждого процессора, но сегодня обзор будет посвящен именно CPU от AMD.

Описание архитектуры, технические характеристики процессора

Еще в начале 2019 года в AMD обещали, что процессоры нового (третьего) поколения получат 15 % прирост производительности при тех же номиналах тактовых частот. Также говорилось о сохранении совместимости с предыдущими платформами. Одновременно стало известно, что ожидаемые CPU получат новую микроархитектуру Zen 2. Ну а далее заявления, технические подробности и открывающиеся перспективы просто повалили, как из рога изобилия.

Так, взяв курс на новый 7 нм техпроцесс, AMD заключила контракт с другим производителем полупроводниковых изделий – тайваньской компанией TSMC. При этом, не стали отказываться и от услуг американской GlobalFoundries с их 12 нм техпроцессом. Дело в том, что в AMD решили устроить мини-революцию – перейти с однокристальной на многокристальную (чиплетную) компоновку процессоров. Вычислительные ядра вынесли в одни чиплеты и отдали их производство TSMC, а различные контроллеры ввода-вывода скомпоновали в другой 12 нм чиплет, объединив все это на единой подложке высокоскоростной шиной. В результате, к примеру, базовая процессорная единица AMD – четырехъядерный комплекс CCX (Core Complex), произведенный по самому передовому на сегодняшний день 7 нм техпроцессу, стал занимать площадь в два раза меньше, чем его 12 нм предшественник из Zen+. При этом, само производство чиплетов упростилось, а их себестоимость снизилась.

Дальше – больше. Новый техпроцесс и выигрыш в плотности размещения компонентов открыл путь не только к увеличению производительности и энергоэффективности будущих процессоров, но и дал, в том числе, возможность разработчикам произвести существенные изменения и в самой микроархитектуре процессоров. Увеличились пропускные способности основных шин передач данных, оптимизировалась работа с кэш памятью, и изменились ее размеры, повысилась, в целом, эффективность работы основных функциональных блоков процессорного ядра, к примеру – улучшилась способность параллельного исполнения инструкций. Вообще, выкладки, чем отличается новая микроархитектура Zen 2 процессоров Ryzen третьего поколения от своих предшественниц, потянут не на одну добротную статью, коих, кстати, уже хватает в Интернете.

Но и на этом в AMD не остановились. Да, новые процессоры все же получили увеличенные тактовые частоты – напряженная работа инженеров и 7 нм техпроцесс позволили сделать и это. Однако гораздо важнее другое. Разработчиками была оптимизирована фирменная технология AMD Precision Boost 2, отвечающая за автоматический разгон CPU при необходимости. Благодаря усовершенствованным алгоритмам ее работы новые процессоры получили очередную прибавку производительности, да как раз там, где ее раньше не доставало больше всего – в однопоточных нагрузках.

Ну и напоследок, скажем о том, что в рамках выпуска нового поколения процессоров AMD озаботилась и наличием соответствующей аппаратной и программной инфраструктуры. Компания поучаствовала в разработках и выпуске материнских плат с новым чипсетом X570, при взаимодействии с которыми возможно максимальное раскрытие потенциала CPU, а также «научила» операционные системы правильно с ними взаимодействовать. Благодаря своевременно выпущенным патчам планировщик задач ОС теперь нагружает задачами в первую очередь «близкие» ядра, то есть те, что расположены в одном CCX, существенно снижая тем самым задержки взаимодействия и повышая общую производительность.

Подводя итоги всему изложенному можно сказать, что в своих новых процессорах AMD предлагает большее количество ядер, работающих на больших частотах, более эффективно и при этом за меньшую стоимость.

Формула успеха? В теории – да, но всегда возможны и бывают нюансы. Посмотрим, будут ли они в нашем случае, при тестировании AMD Ryzen 5 3600. Приступаем к изучению «подопытного».

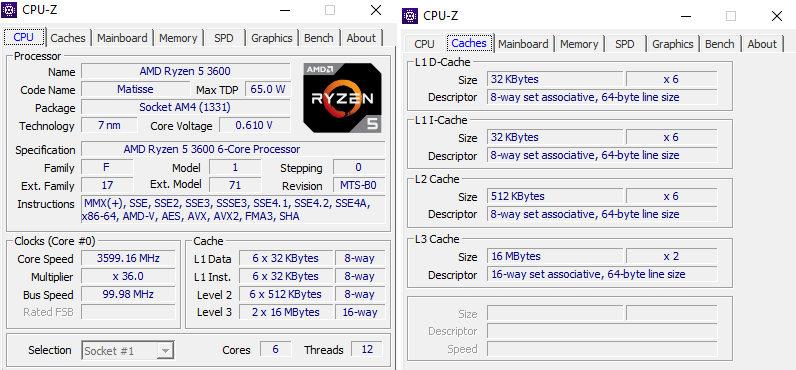

Технические характеристики рассматриваемого процессора взяты с сайта производителя.

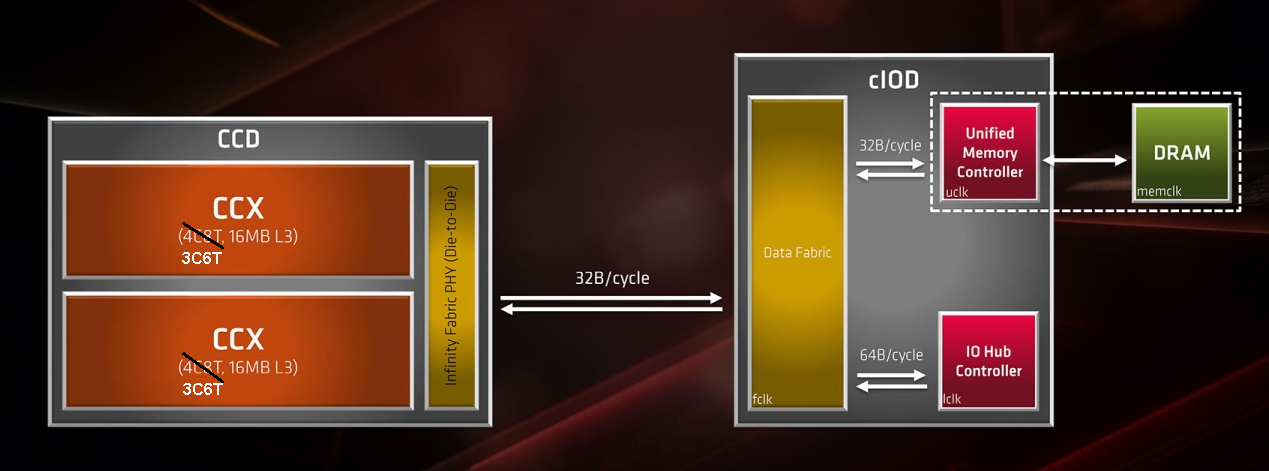

Конструктивно AMD Ryzen 5 3600 собран по уже описанной выше двухчиплетной схеме и состоит из процессорного чиплета CCD (Core Complex Die) и чиплета ввода/вывода (cIOD), объединенных между собой фирменной шиной Infinity Fabric.

Чиплет CCD, в свою очередь, состоит их двух четырехъядерных комплексов CCX, в каждом из которых с завода отключено по одному ядру. Как результат, получаем уже шесть ядер, но при этом CCD располагает полноценными 32 МБ L3 кэша – против 16 МБ у предшественников.

cIOD объединяет в себе все внеядерные компоненты CPU. Из приведенной схемы видно, что здесь расположены, в том числе, логика Infinity Fabric, контроллер памяти, контроллер шины PCI Express. Принципиально важно, что cIOD здесь такой же, как и у старших CPU – восьми-, двенадцати- и шестнадцатиядерных.

Указанная в той же схеме скорость обмена данными между CCD и cIOD в 32 байта за такт говорит о том, что по сравнению с процессорами Ryzen второго поколения здесь пропускную способность шины Infinity Fabric увеличили вдвое. В AMD уверяют, что это было сделано из-за появления в новых CPU поддержки PCI Express 4.0, однако не стоит также забывать, что процессоры Ryzen 3000 теперь многокристальные. А потому шина должна обеспечивать должное быстродействие взаимодействия (увы – каламбур) уже двух кристаллов, а в старших моделях с 12 или 16 ядрами – целых трех. При этом помним, что cIOD унифицирован.

Комплект поставки, выбор платформы тестового стенда

Боксовая версия процессора поставляется в стильно оформленной картонной коробке с фирменной системой охлаждения Wraith Stealth, однако в нашем случае на тест приехал лишь OEM вариант.

Вертим CPU в руках, пробуем «на гладкость» теплорассеивающую крышку и устанавливаем процессор в тестовый стенд

Для тестирования была использована система следующей конфигурации:

Компьютер от компании «Надежная техника», n-tech.by, модель AURA Lux XL (N-tech Aura Lux ):

Оперативная память – G.Skill Trident Z RGB F4-3000C16D-16GTZR, 2x8 Гб;

Видеокарта – ASUS Rog Strix GTX 1080 Ti Gaming OC;

Блок питания – Corsair TX650M;

Система охлаждения процессора – AMD Wraith Max;

Операционная система – Windows 10 Professional (x64);

Установленные драйвера – актуальные на момент тестирования.

На этом этапе, вероятно, стоит сделать пару пояснений о выборе материнской платы и оперативной памяти. Скажем прямо сразу – в стенд устанавливались комплектующие, имеющиеся под рукой на момент тестирования. Однако это не означает, что обоснования такому выбору вообще нет.

Во-первых, про чипсет материнской платы. С одной стороны, под использующийся сокет AM4 CPU формально подходят следующие модели: А320, В350, X370, B450, X470, X570. С другой стороны, набор логики X570 вышел как раз одновременно с процессорами Ryzen 3000, и может сложиться убеждение, что только эта «пара» создана друг для друга. Отчасти это действительно так: раскрыть весь потенциал процессоров с микроархитектурой Zen 2 получится только на материнских платах нового поколения – например, использовать в системе те же комплектующие с интерфейсом PCI Express 4.0. Кроме того, только данный вариант обладает самым широким заделом под периферию с интерфейсами SATA, USB 3.2 Gen 2 и PCIe. Наконец, только здесь максимально учтена возможность использования процессоров с TDP больше 95 Вт (Ryzen 7 3800X и Ryzen 9 3900X). Понятно, что в случае с Ryzen 5 3600 нам это «не грозит», но тем не менее.

Углубившись в тему оптимальной совместимости новых CPU и имеющихся на рынке материнских плат глубже, на просторах Интернета можно набрести на такую таблицу:

В правой ее части видно, что поддержка Zen 2 без всяких «танцев с BIOS» обеспечивается только в сочетании с чипсетами X570, X470 и B450. Как видим, круг выбора по объективным причинам сужается.

И тут в дело вступает еще один важный фактор – стоимость. Вспомним, что данную статью мы начали с выбора максимально актуального и технологичного процессора, имея ограниченный бюджет. Поэтому в нашем случае, руководствуясь той же логикой, следовало подбирать и материнскую плату. А здесь рынок по состоянию на январь 2020 года выглядел так:

В общем, будем считать, что выбор материнской платы для потенциального пользователя с ограниченным бюджетом мы обосновали.

Во-вторых, про установленный комплект оперативной памяти DDR4-3000. Здесь пояснения будут короче. Тестирование устройств (в частности производительности процессора Ryzen 5 3600) чаще осуществляется не только с целью показать его максимальный потенциал, сколько ради интереса сравнения с моделями-предшественниками и/или конкурентами. А из «оппонентов», опять же, под рукой оказались лишь процессоры AMD Ryzen 5 2600 (предшественник) и Intel Core i7-8700K (конкурент с теоретически аналогичными возможностями многопоточности). Так вот, при тестировании производительности всех трех процессоров оперативная память, как узкое место, в теории может (или будет) оказывать влияние только в случае с Ryzen 5 3600. А потому, держа у себя заранее на уме этот факт, полученные в будущем результаты тестирования можно считать допустимыми.

Итак, план таков. Изучаем производительность систем на базе процессоров Ryzen 5 2600, Ryzen 5 3600 и Core i7-8700K (в этом случае задействуем материнскую плату ASUS PRIME Z370-A). Используем набор различных бенчмарков и утилит, а также запускаем пару-тройку современных игр. Результаты из набранных баллов (бенчмарки) или средних FPS (игры) приводим в виде сравнительных гистограмм, любопытствующим при этом дополнительно предложены для скачивания соответствующие скриншоты.

Для справки приводим технические характеристики оппонентов:

Тестирование производительности в специализированных тестах и бенчмарках

Начинаем с PCMark 8, предназначенного для измерения интегральной производительности ПК в различных сценариях нагрузки:

- Work – производительность при задачах, типичных для офисного выполнения (использование текстового редактора, серфинг в Интернете);

- Home – производительность при выполнении задач, типичных для домашнего выполнения (добавляются редактирование изображений, казуальные игры, видео чат);

- Creative – производительность при выполнении задач, когда контент не только используется, но и создается (пакетное редактирование изображений, редактирование видео, конвертирование аудио и видео файлов, игры, групповой видео чат).

Отмечаем (7-12) % прирост производительности по сравнению с Ryzen 5 2600 во всех сценариях нагрузки, а также почти 4 % обход Core i7-8700K в сценарии Home.

Несмотря на то, что основное предназначение тестов 3DMark исторически заключалось в тестировании производительности и стабильности графических подсистем, последние версии тестов не обходят стороной и CPU, а значит, запускаем Time Spy – DirectX 12 тест производительности для игровых ПК на базе ОС Windows 10.

«Маститый» Core i7-8700K снова впереди, однако обращаем внимание на внушительный 22 % скачок производительности в процессорной составляющей теста по сравнению с Ryzen 5 2600 – новая микроархитектура и увеличенные тактовые частоты делают свое дело.

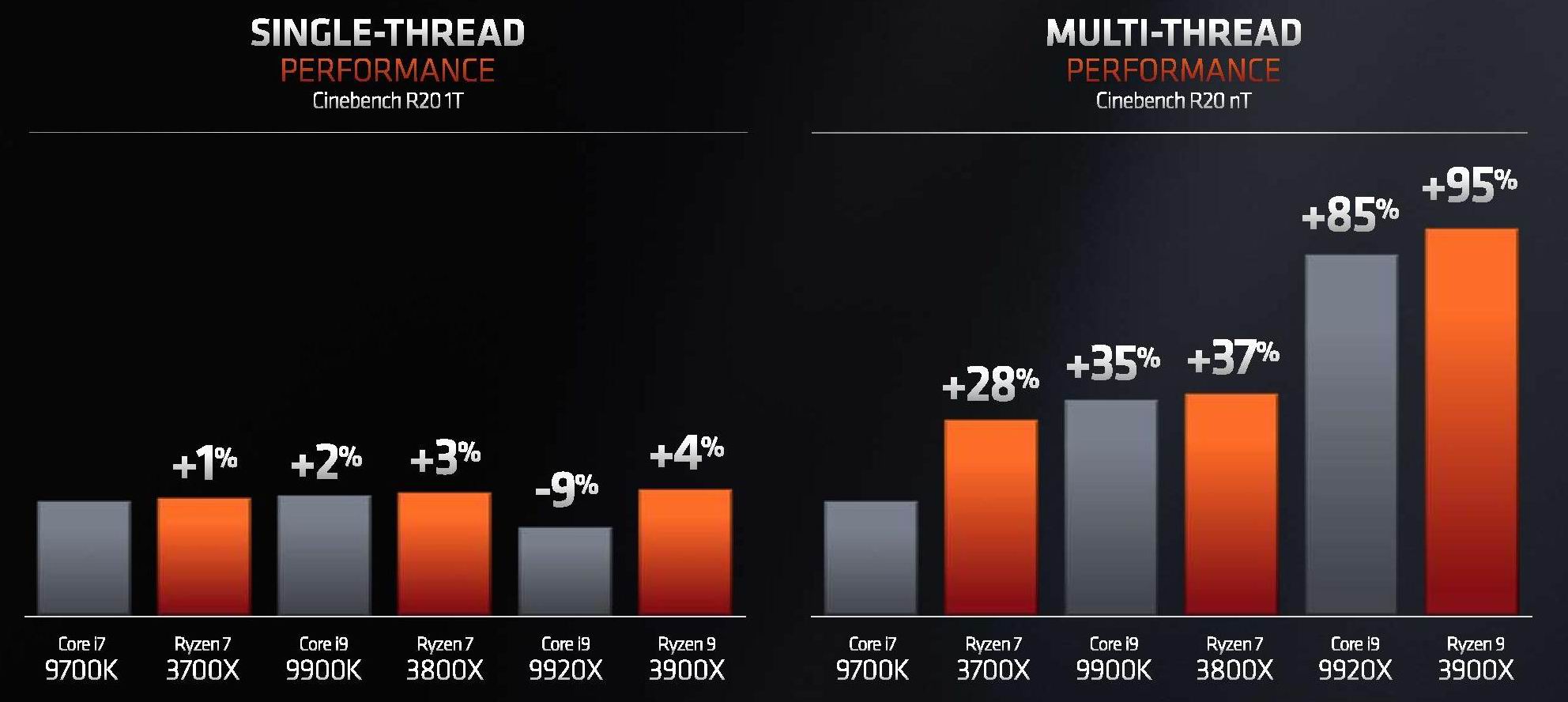

Следующий на очереди – кросс-платформенный бенчмарк Cinebench R20, созданный для оценки производительности процессоров при расчете фотореалистичной сцены с использованием технологии Cinema 4D и движка трассировки лучей Intel Embree. Смотрим результаты.

Заметное преимущество Ryzen 5 3600 над обоими оппонентами в многопоточных задачах и минимальное – в однопоточных. Кстати, именно результатами в Cinebench R20 активно оперировала компания AMD на своих презентациях.

Geekbench 5.0.4 – еще один кросс-платформенный тест для измерения быстродействия компьютерных систем. Дополнительно к синтетическим тестам оцениваются возможности, связанные с машинным обучением, дополненной реальностью, вычислительной фотографией и так далее.

Результаты отчасти повторяют предыдущие. Преимущество в 7 % над Core i7-8700K в многопоточных нагрузках, однако, проигрыш в 6 % – при однопоточных.

Широкие возможности по тестированию представляет собой утилита PerformanceTest 9.0. Программный пакет включает в себя более тридцати тестов, разделенных на категории: CPU Mark, 2D Mark, 3D Mark, Memory Mark, Disk Mark. По совокупности результатов тестирования в каждой категории формируется общая оценка. Нас в первую очередь, понятно, интересовали процессорные тесты:

Integer Math/Floating Point Math/Prime Numbers – наборы тестов для определения скорости математических вычислений с целыми числами, числами с плавающей запятой, с простыми числами;

Extended Instruction – проверка поддерживаемых процессором наборов инструкций путем нагрузки соответствующими командами;

Compression/Encryption/Sorting – тестирование скорости обработки массивов данных (сжатие, шифрование, сортировка);

Physics – оценка скорости вычисления различных физических явлений;

Single Threaded – тестирование производительности в однопоточных нагрузках.

Забегая вперед, данный результат – триумф Ryzen 5 3600 в ходе всего тестирования. Преимущество в 48 % на Ryzen 5 2600 и в 25 % над Core i7-8700K!

Однако, общая картина, с учетом результатов тестирования производительности в остальных категориях, оказалась другой – с графической подсистемой, оперативной памятью и накопителем процессор Core i7-8700K «взаимодействует» лучше.

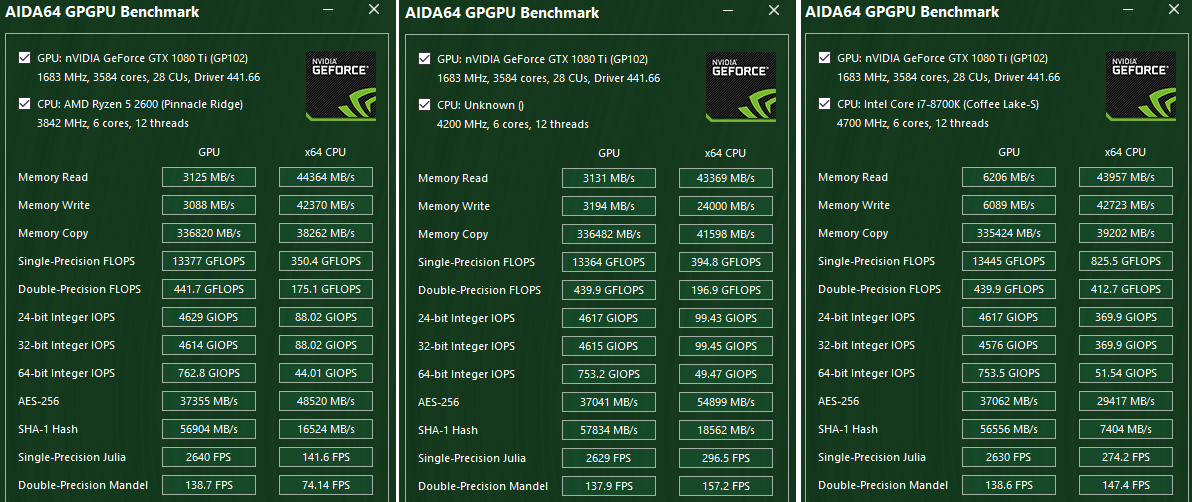

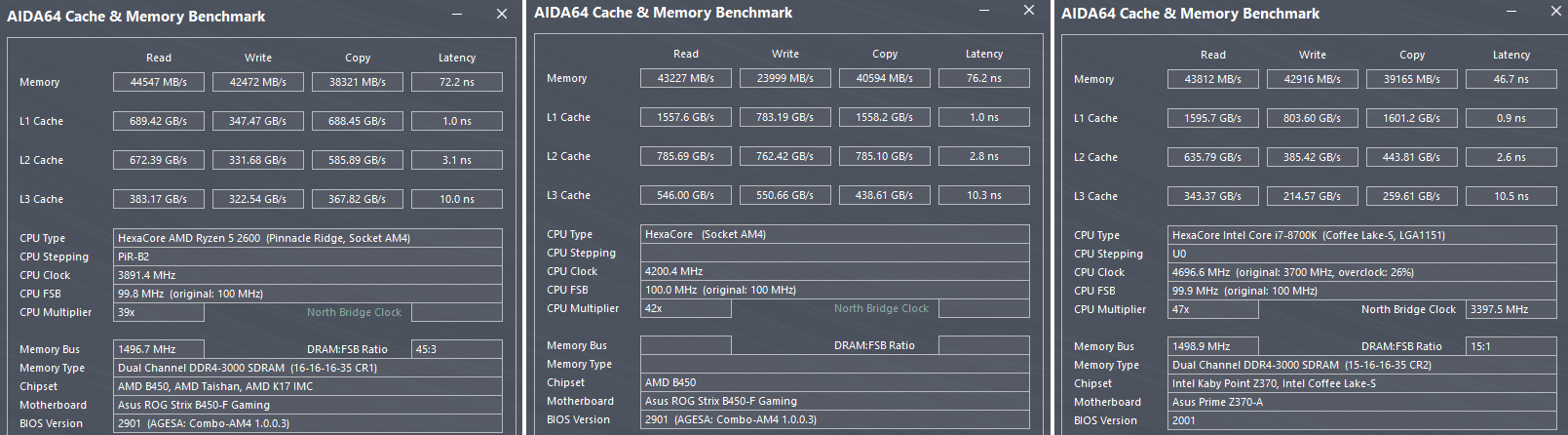

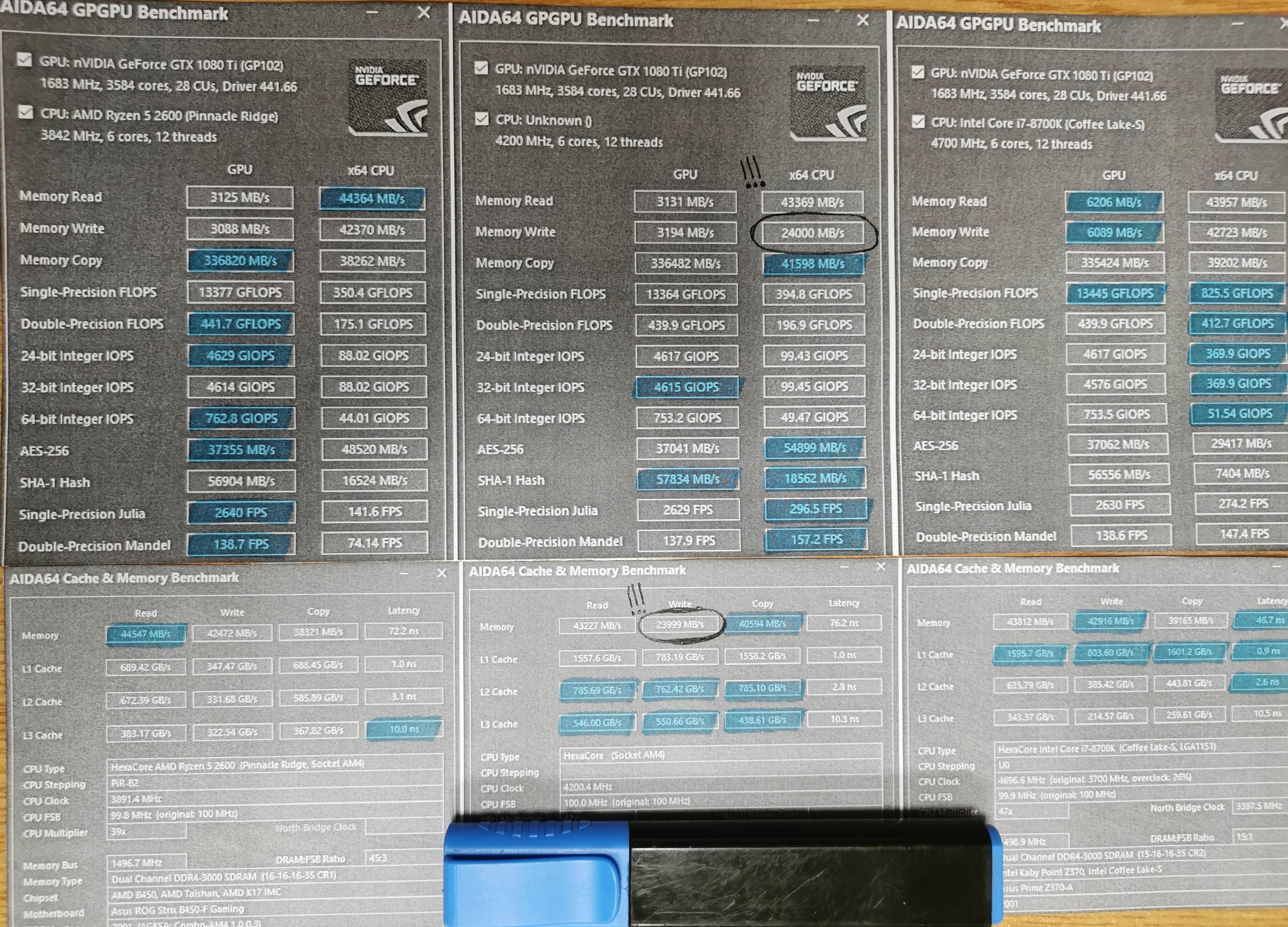

Напоследок, приводим объемный массив данных с результатами набора тестов GPGPU и Cache & Memory в AIDA64 Extreme.

Здесь можно вдумчиво изучать и сравнивать цифры, находя преимущества того или иного процессора.

Однако, хочется обратить внимание на другое. Изучаем результат теста Memory Write нашего «подопытного». Так, скорость пересылки данных из процессора в ОЗУ оказалась чуть ли не в два раза ниже, чем таковая в обратном направлении. Первое, на что по логике начинаешь грешить, видя такой результат – это на физическое разнесение процессорных ядер и контроллера памяти по разным чиплетам, а также на недостаточное быстродействие шины Infinity Fabric. Но не все так просто. Как установили некоторые эксперименты, этот досадный факт связан только с CPU, имеющими двухчиплетную компоновку (CCD+cIOD), то есть с шестью или восемью ядрами. У старших двенадцати- или шестнадцатиядерных «собратьев» с трехчиплетной компоновкой такой проблемы нет. Видимо, унифицированный cIOD лучше оптимизирован для работы с двумя CCD, чем с одним.

Тестирование производительности в играх

Запускались встроенные бенчмарки следующих игр:

Far Cry 5 – компьютерная игра 2018 года в жанре шутера от первого лица и action-adventure;

Dirt Rally 2.0 – компьютерная игра 2019 года в жанре гоночного симулятора, отличающаяся реалистичной физикой вождения;

Metro Exodus – компьютерная игра 2019 года в жанре шутера от первого лица.

Последняя Игра отличалась довольно высокими системными требованиями, поэтому тестирование производительности в ней осуществлялось при различных сценариях качества. В Far Cry 5 и Dirt Rally 2.0 были выставлены максимальные настройки качества.

Жаль, чудо не произошло. Во всех играх система на базе Ryzen 5 3600 показала результат хуже, чем таковая на процессоре Core i7-8700K. Это, в принципе, и ожидалось, это – нормально.

Far Cry 5:

Dirt Rally 2.0:

Metro Exodus, Full HD:

Metro Exodus, 4К:

Насторожило другое – случаи, когда Ryzen 5 3600 обошел своего предшественника Ryzen 5 2600 можно пересчитать по пальцам одной руки. Да, ситуация, когда при более «тяжелых» настройках показатели производительности снижаются и стремятся к равным значениям, понятна – все большее влияние начинает оказывать одна и та же видеокарта. Но вот тот факт, что в большинстве попыток при этом превалировал Ryzen 5 2600, оказался неожиданным. Остается тешить себя предположением, что при наличии под рукой более быстрых планок оперативной памяти результат мог бы быть более прогнозируемым.

Попытка разгона

При тестировании любого процессора его обязательно нужно попробовать разогнать. Даже если, в нашем случае, производитель заявляет о внедрении и постоянной эффективной работе алгоритма «само-разгона» процессора в зависимости от загруженности ядер, текущих значений энергопотребления и температуры (Precision Boost 2).

Однако, разгонять новые Ryzen 3000 привычным способом, пытаясь зафиксировать определенную частоту, бессмысленная затея. «Разогнанные» классическим способом такие CPU уже не берут ту планку, которую могли брать при необходимости в турборежиме. Значит, остается попробовать как-то «разогнать» алгоритм «само-разгона».

Как раз для этого, предвидя подобные пожелания пользователей, AMD и внедрила новую технологию Precision Boost Override. Согласившись нести ответственность за возможные последствия, пользователь, зайдя в одноименное меню в BIOS, теперь имеет возможность корректировать некие параметры, влияющие на работу процессора при авторазгоне. Нам потребуются:

PPT Limit (Package Power Tracking) – порог потребления мощности;

TDC Limit (Thermal Design Current), EDC Limit (Electrical Design Current) – пороги потребления тока;

MAX CPU Boost Clock Override – предел частотной надбавки в турборежиме;

Precision Boost Overide Scalar – параметр, регулирующий максимальную надбавку по напряжению и время ее действия.

Первые три параметра определены еще с завода в спецификации CPU и конкретно для Ryzen 5 3600 имеют значения соответственно 88 Вт, 60 А, 90 А. Мы не стали их увеличивать вручную, а «переложили ответственность» на материнскую плату, выбрав возможность определять максимальные значения данных параметров, исходя из ее возможностей. Значение MAX CPU Boost Clock Override было принято равным 200 МГц, Precision Boost Overide Scalar подбирался экспериментально.

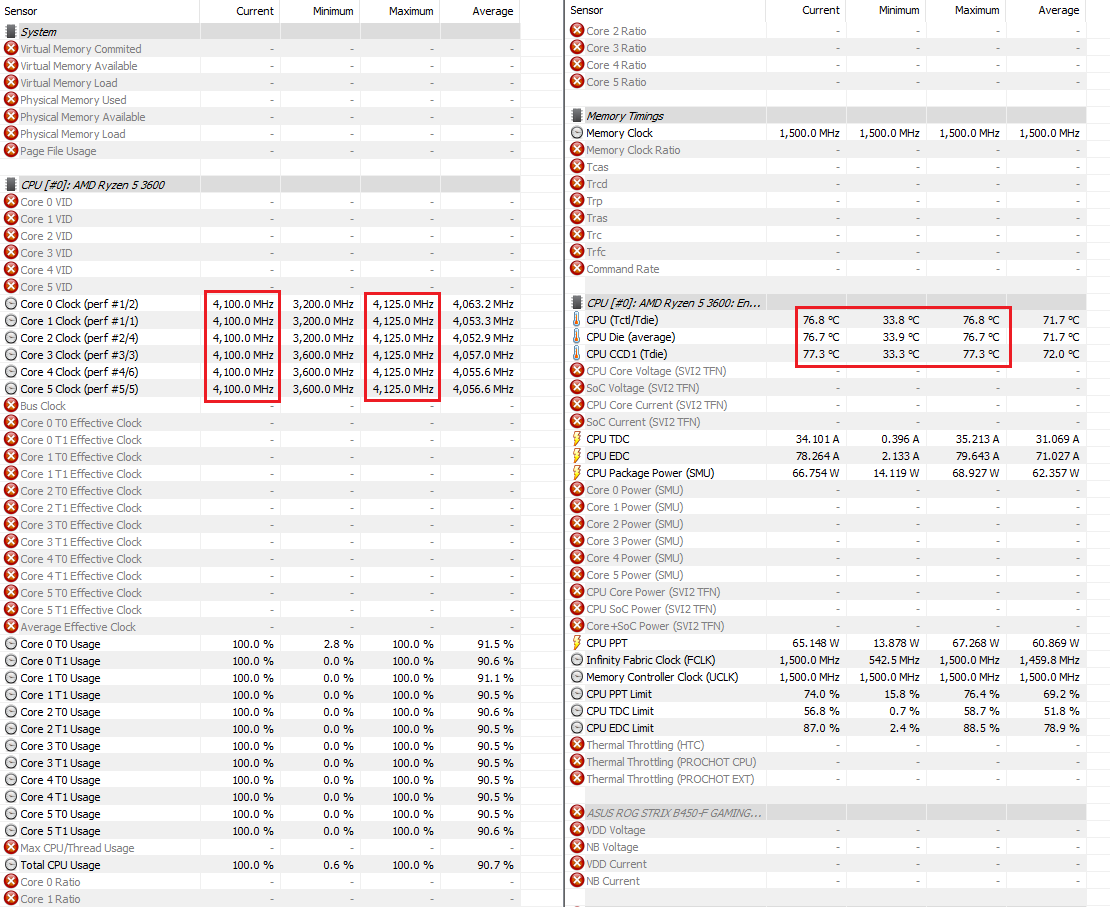

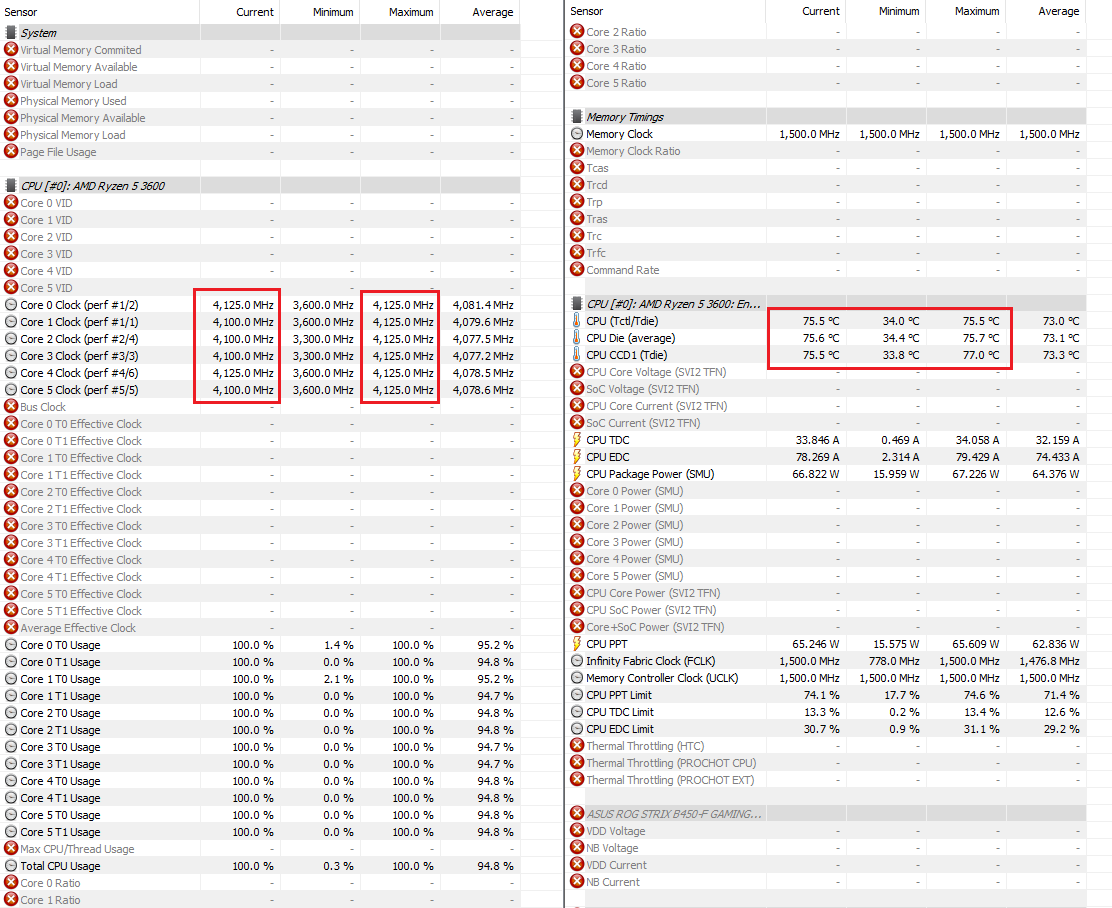

Результаты такого «пинка» Precision Boost 2 вышли следующие.

Во-первых, мы получили прирост производительности. От 1 % до 5 %. Но только в бенчмарках.

PCMark 8:

3DMark:

Cinebench R20:

В играх же прироста производительности не наблюдалось.

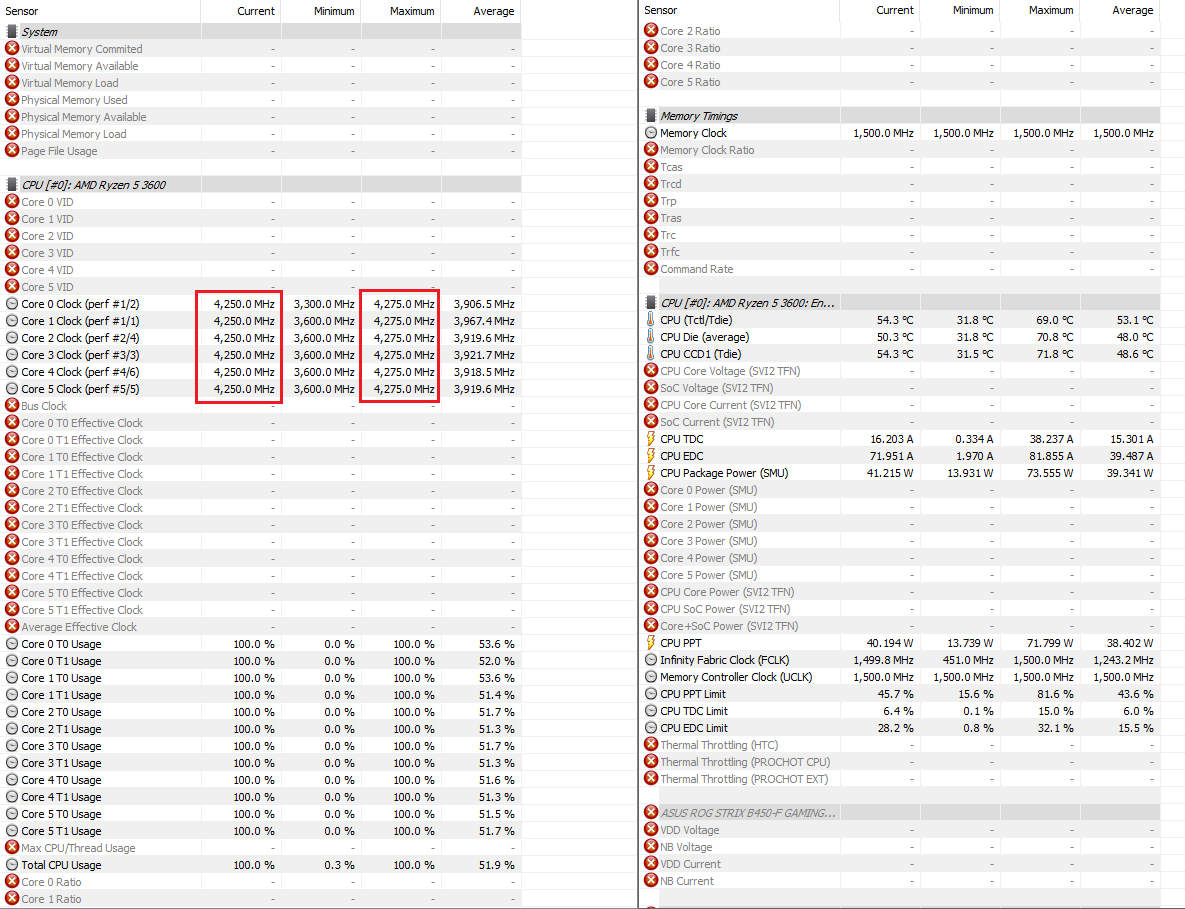

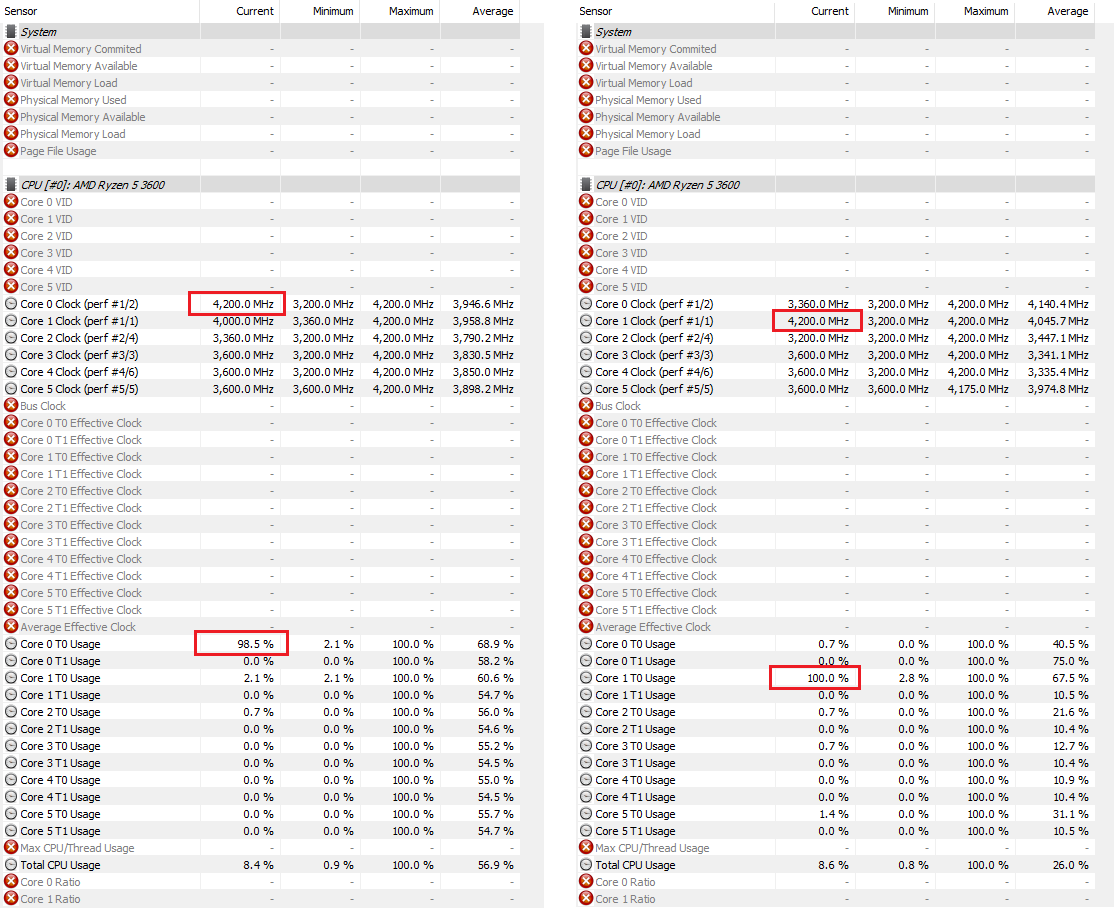

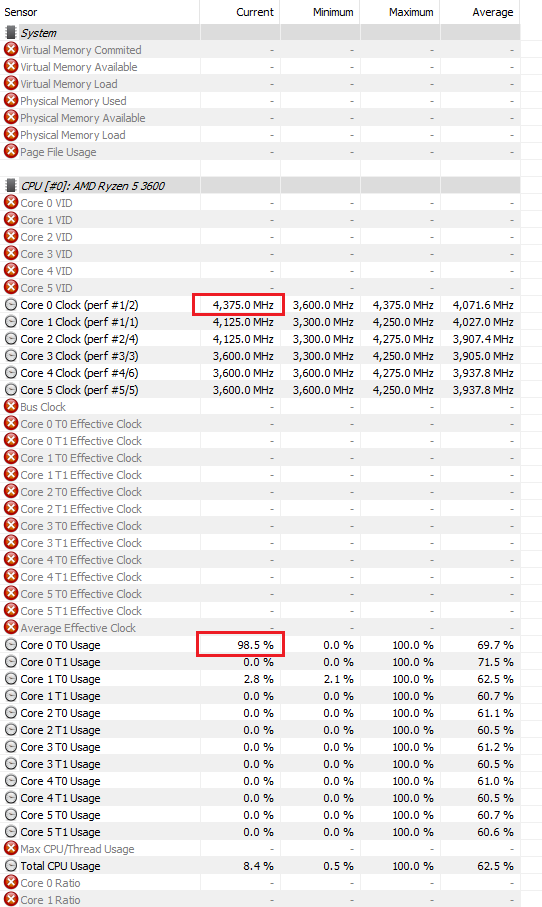

А во-вторых, мы промониторили, как ведет себя процессор при многопоточных и однопоточных нагрузках.

Сначала стресс-тест системы в течение 10 минут. При загрузке всех шести ядер частота каждого сначала поднималась до 4125 МГц, а спустя минуту «сваливалась» до 4100 МГц. Это без разгона.

Активировав Precision Boost Overide, мы получили… те же (4100-4125) МГц.

Кстати, в другом стресс-тесте в самом начале процессор демонстрировал уже значения (4250-4275) МГц, которые потом все же «упали» до 4150 МГц.

Максимальная зафиксированная температура процессора при этом составила в обоих случаях не более 77 оС.

При однопоточных нагрузках без разгона ядра процессора достигали частоты в 4200 МГц, с разгоном – (4325-4375) МГц.

Подводя итог манипуляциям с разгоном Ryzen 5 3600, можно сказать, что факт повышения частот имеет место, прирост производительности зафиксирован, но практическая польза от всего этого, субъективно, остается под вопросом.

Выводы

Изучив процессор Ryzen 5 3600, можно сказать следующее. По соотношению производительность/стоимость данный CPU можно считать одним из лучших предложений на рынке. Для начала его использования не нужна новая или дорогая платформа, процессор характеризуется хорошими температурными показателями и способен «держать» почти максимальные частоты при 100 % нагрузках. При работе с цифровым контентом различного характера Ryzen 5 3600 за счет прогрессивной микроархитектуры и развитой многопоточности способен превзойти процессоры Intel даже старшего сегмента, не говоря уже о своих «собратьях» из ранних поколений.

P.S. ссылки на скриншоты тестирования:

О КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ ДИЛЕРАМ

ДИЛЕРАМ